| 업계가 데이터센터 지방 분산에 부담을 느끼는 건 데이터 주 수요지역에서 멀어질수록 투입해야 할 비용 역시 커지는 것도 한몫한다.

그러나 정부는 수도권 집중화에 따른 위험을 분산하는 게 최우선 과제라는 입장이다.

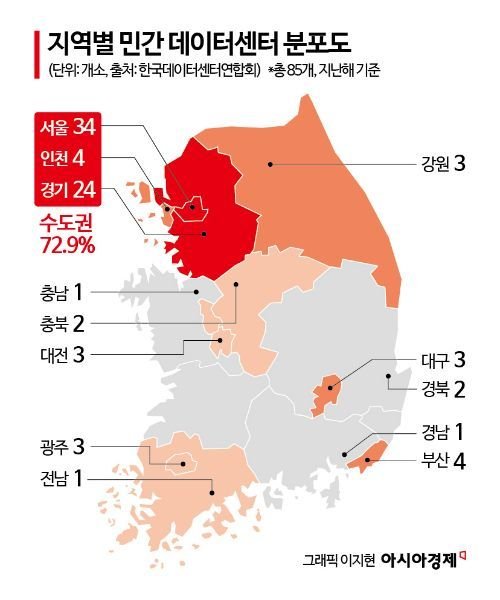

9일 데이터센터 업계에 따르면 현재 민간 데이터센터의 72.9%는 수도권에 집중돼 있다.

이는 전력 계통에 부담을 주고, 최악의 상황에는 블랙아웃과 같은 전력난이 발생할 수 있다는 게 정부 입장이다.

수도권에 집중된 데이터센터는 재난 발생 시 데이터 손실이나 인터넷 지연 등의 문제를 초래할 가능성도 우려된다.

이를 방지하기 위해 데이터센터를 수도권 이외 지역으로 분산시켜야 한다는 것이다.

또 데이터센터는 많은 전력을 소비하기 때문에 수도권으로의 송전 비용이 증가하는데 지방으로 이전하면 이런 문제를 해결할 수 있다는 논리도 내세운다.

반면 데이터센터 업계는 통신 전용회선이 서울에서 멀어질수록 비용은 늘고 속도는 느려진다고 토로한다.

40MW 규모 데이터센터 1개가 수도권 외 지역으로 약 100㎞ 이전할 경우 수도권에 구축될 때보다 회선요금은 해마다 50억원씩 늘어난다.

회선요금은 데이터센터에 입주한 소비자에게 서비스를 제공하는 ICT 기업이 지불한다.

이에 따라 데이터센터 지방 이전은 입주기업의 수익성을 떨어뜨리거나 온라인 서비스 이용 고객에게 비용이 전가될 것이란 게 업계의 우려다.

특히 전력계통영향평가는 10MW 이상 데이터센터를 대상으로 삼고 있는 만큼, 수도권에는 소형 데이터센터를 구축하려는 수요가 늘어날 수 있다.

이는 규모의 경제를 실현하지 못하고 외려 비효율적으로 에너지를 소비하는 결과를 불러일으킬 수 있다고 업계는 주장하고 있다.

한국데이터센터연합회는 "데이터센터가 건물로는 에너지 과다소비시설이지만, 산재된 소형전산실을 집적해 규모의 경제를 이루고 효율적으로 운용한다는 측면에서는 에너지 절약과 탄소배출 저감 효과도 있다"며 "‘전기 먹는 하마’라는 오명만을 부각해 데이터센터에 에너지 관련 규제와 차별을 자행해선 안 된다"고 주장했다.

김보경 기자 [email protected]

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지> |